龔世平教授課題組在《iScience》發文揭示亞洲平胸龜科物種多樣性及其演化曆史

2023-10

文章來自:太阳集团1088vip 閱讀次數:444

近日,我院龔世平教授課題組對亞洲平胸龜科物種多樣性及其演化研究成果以“Genomic analyses reveal three phylogenetic species and their evolutionary histories in the big-headed turtle”為題在線發表于iScience上。

平胸龜科(Platysternidae)是東南亞地區特有的栖息于山溪的淡水龜類群,長期資源利用和栖息地破壞已導緻該類群動物極度瀕危,被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約(CITES)》附錄I,在我國屬于國家II級重點保護野生動物。平胸龜科物種分布于中國、越南、泰國、老撾、緬甸及柬埔寨等國家,2002年之前學者基于形态學特征認為該科屬于單種科,即平胸龜(Platysternon megacephalum)1種(圖1),種下分為5個亞種(P. m. megacephalum Gray, 1831; P. m, peguense Gray, 1870; P. m. vogeli Wermuth, 1969; P. m. tristernalis, Schleich & Gruber, 1984; P. m. shiui Ernst & McCord, 1987)。Ernst & Laemmerzahl(2002)年,根據形态學特征、地理分布地點及多種形态學分析方法,認為P. m. vogeli和P. m. tristernalis分别為P. m. peguense和P. m. megacephalum的同物異名亞種。此後,普遍将平胸龜劃分為中國亞種(P. m. megacephalum)、緬甸亞種(P. m. peguense)及越南亞種(P. m. shiui)。

圖1 平胸龜Platysternon megacephalum

由于平胸龜科各地理種群形态變化豐富多樣,在對整體遺傳背景和演化曆史缺乏了解的情況下,僅依據形态特征對該科的分類長期以來存在争議。對平胸龜科物種分類和譜系地理格局認識不清的問題直接制約了對該極度瀕危動物類群的保護工作。例如,物種瀕危等級和保護等級的評估、執法罰沒動物的野外放歸、增殖放流等工作均缺乏必要的科學依據。

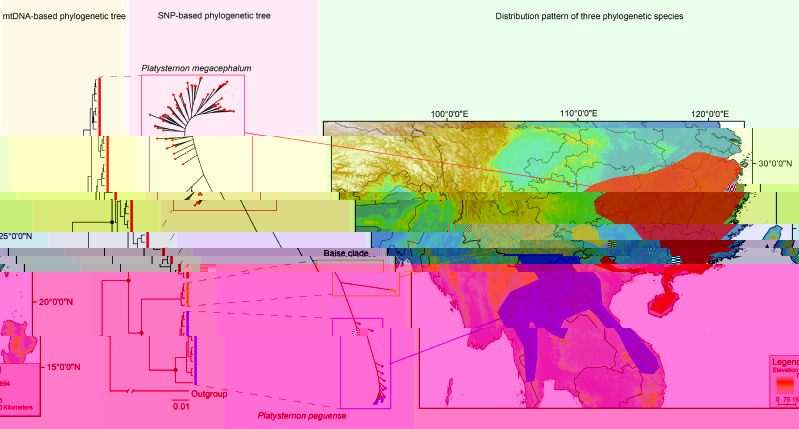

為了解決上述科學問題,研究團隊基于近10多年來對平胸龜科各地理種群樣本的系統采集,利用種群遺傳學及種群基因組學方法,對143隻代表性的野生平胸龜樣本進行線粒體基因分析和簡化基因組測序分析,進而探讨了平胸龜科的物種多樣性、譜系地理格局及演化曆史。研究發現平胸龜科可劃分為三個獨立的系統發育種:即中國平胸龜(P. megacephalum)、緬甸平胸龜(P. peguense)及新發現的平胸龜百色分支(Baise clade)(圖2)。來源于越南北部的樣本(即之前被認為的越南亞種)與中國種聚合在一起,且形态上與中國種無顯著差異,揭示了越南亞種為無效種。從地理分布來看,廣西平原和紅河平原将三個系統發育種間隔開來,表明低地平原可能在不同遺傳譜系分化過程中具有地理隔離作用。

圖2 平胸龜科譜系分化及地理格局

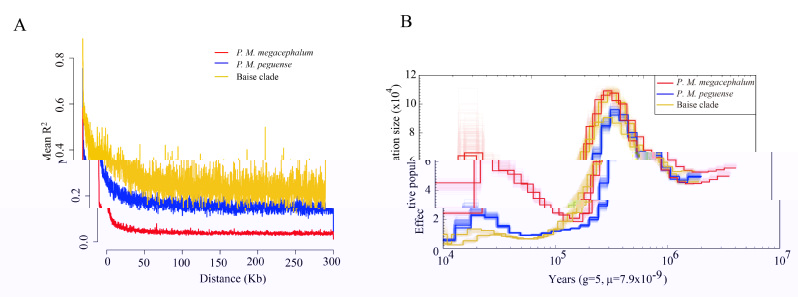

種群史動态分析發現,P. megacephalum和P. peguense均經曆了兩次明顯的種群擴張和收縮過程,但在第一次瓶頸期後P. megacephalum的有效種群大小始終約是P. peguense的二倍,而Baise clade的有效種群大小在第一次擴張後一直處于下降的趨勢,沒有出現第二次種群明顯擴張過程。同時發現平胸龜三個系統發育種具有不同的連鎖不平衡(LD)水平及衰減速率:P. megacephalum具有最低的LD水平及最快的衰減速率,P. peguense次之,Baise clade具有最高的LD水平及最慢的衰減速率(圖3),說明該分支遺傳多樣性較低,種群相對脆弱,亟需加強保護。本研究解決了平胸龜科長期存在的分類學争議,深化了對該類群動物演化曆史的認識,為實施科學保護管理提供了必要的科學依據。

圖3 平胸龜三個遺傳譜系連鎖不平衡(A)及有效種群大小(B)

該論文第一作者為龔世平教授,廣東省科學院動物研究所高養春博士為通訊作者,泰國帕堯大學Chatmongkon Suwannapoom博士,越南國立大學Minh Le博士,越南科學技術研究院Truong Quang Nguyen博士及廣東省科學院動物研究所葛研助理研究員和魏玉峰博士參與了該研究。該研究得到了國家自然科學基金(31471966; 31071935; 32270542)、廣東省科學院千名博士(後)項目(2020GDASYL-20200103099)、廣東省自然科學基金(2019A1515110455)及廣州市科技計劃(202103000082)等項目的支持。

原文鍊接:https://www.cell.com/iscience/pdf/S2589-0042(23)01420-7.pdf